✅ Le service civique en France est financé par l’État. Les volontaires reçoivent une indemnité mensuelle, avec parfois un complément de l’organisme d’accueil.

Le service civique en France est principalement financé par l’État, qui alloue un budget spécifique pour soutenir ce dispositif. En effet, le gouvernement français, à travers le Ministère de la Jeunesse et des Sports, joue un rôle central dans le financement et l’organisation de ces missions. Les structures qui accueillent des volontaires, telles que les associations, les collectivités territoriales et les établissements publics, peuvent également recevoir des subventions pour couvrir une partie des coûts liés à l’accueil des jeunes volontaires.

Nous allons explorer en détail comment le financement du service civique fonctionne en France. Nous aborderons les différentes sources de financement, les conditions d’éligibilité pour les structures d’accueil, ainsi que les aides disponibles pour les jeunes qui souhaitent s’engager dans ce dispositif. Nous examinerons également le montant de l’indemnité que perçoivent les volontaires et les implications fiscales de cette indemnité.

Les principales sources de financement

Le financement du service civique provient principalement des sources suivantes :

- Le budget de l’État : C’est la principale source de financement, qui couvre les indemnités versées aux volontaires ainsi que les frais de gestion des missions.

- Les collectivités territoriales : Certaines régions et départements complètent les financements pour promouvoir l’engagement des jeunes au sein de leur territoire.

- Les fonds européens : Dans certains cas, des projets de service civique peuvent être cofinancés par des fonds de l’Union européenne, surtout dans le cadre de programmes liés à la jeunesse.

Indemnités versées aux volontaires

Les jeunes engagés dans le service civique perçoivent une indemnité mensuelle qui est fixée à environ 580 euros nets par mois, répartie entre une part financée par l’État et une part pouvant être complétée par les structures d’accueil. En effet, la structure d’accueil peut décider d’ajouter une prime pour renforcer l’attractivité de la mission.

Aides complémentaires et fiscalité

Les volontaires peuvent également bénéficier d’aides complémentaires, telles que :

- Les aides au logement : Les jeunes peuvent prétendre à des aides de la CAF (Caisse d’Allocations Familiales) en fonction de leur situation.

- Les bourses d’études : Pour ceux qui poursuivent des études en parallèle, des bourses peuvent être accessibles.

Concernant la fiscalité, l’indemnité perçue par les volontaires est exonérée d’impôt sur le revenu, ce qui constitue un avantage significatif pour les jeunes engagés.

Les sources de financement du service civique en France

Le service civique en France repose sur un modèle de financement diversifié, permettant ainsi de soutenir financièrement les jeunes engagés dans des missions d’intérêt général. Ce financement provient de plusieurs sources, chacune ayant son propre rôle et impact sur le système. Voici une analyse détaillée de ces sources.

1. L’État français

La première source de financement est sans aucun doute l’État lui-même. En effet, le gouvernement alloue un budget spécifique pour soutenir le service civique, qui est intégré dans le budget de la jeunesse. En 2022, l’État a consacré plus de 200 millions d’euros à ce programme, permettant ainsi de financer environ 150 000 missions.

2. Les collectivités territoriales

Les collectivités territoriales (régions, départements, communes) jouent également un rôle clé dans le financement du service civique. Elles peuvent choisir de co-financer des missions, souvent en adéquation avec leurs projets locaux ou leurs besoins spécifiques. Par exemple, une commune peut décider de financer un jeune en service civique pour une mission axée sur la préservation de l’environnement au niveau local.

3. Les associations et les organisations non gouvernementales

De nombreuses associations et ONG s’engagent également à co-financer des missions de service civique. Cela leur permet de bénéficier du soutien d’un jeune volontaire tout en partageant les coûts. Dans certains cas, ces organisations peuvent même être entièrement financées par le biais de subventions spécifiques, augmentant ainsi leur capacité d’action.

4. La participation des entreprises

De plus en plus, les entreprises commencent à s’impliquer dans le financement du service civique. Elles peuvent contribuer financièrement ou proposer des partenariats avec des structures d’accueil, favorisant ainsi l’engagement de leurs employés dans des missions sociales. Par exemple, une entreprise peut choisir de financer un projet communautaire en collaboration avec une association locale.

5. Les fonds européens

Enfin, il est intéressant de noter que des fonds européens peuvent également être mobilisés pour soutenir des projets de service civique, notamment dans les domaines de la jeunesse et de la solidarité. Ces financements complètent souvent les contributions nationales et locales.

Tableau récapitulatif des sources de financement

| Source de financement | Montant estimé | Type de contribution |

|---|---|---|

| État français | 200 millions d’euros | Budget national |

| Collectivités territoriales | Variable selon les projets | Co-financement |

| Associations et ONG | Variable selon les missions | Co-financement et subventions |

| Entreprises | Variable selon l’engagement | Partenariats et soutiens financiers |

| Fonds européens | Variable selon les projets | Financements spécifiques |

Le financement du service civique en France est le résultat d’une synergie entre différents acteurs. Cette diversité de sources permet d’assurer une viabilité et un développement continus des missions proposées, tout en renforçant l’engagement des jeunes dans des actions qui ont un impact significatif sur la société.

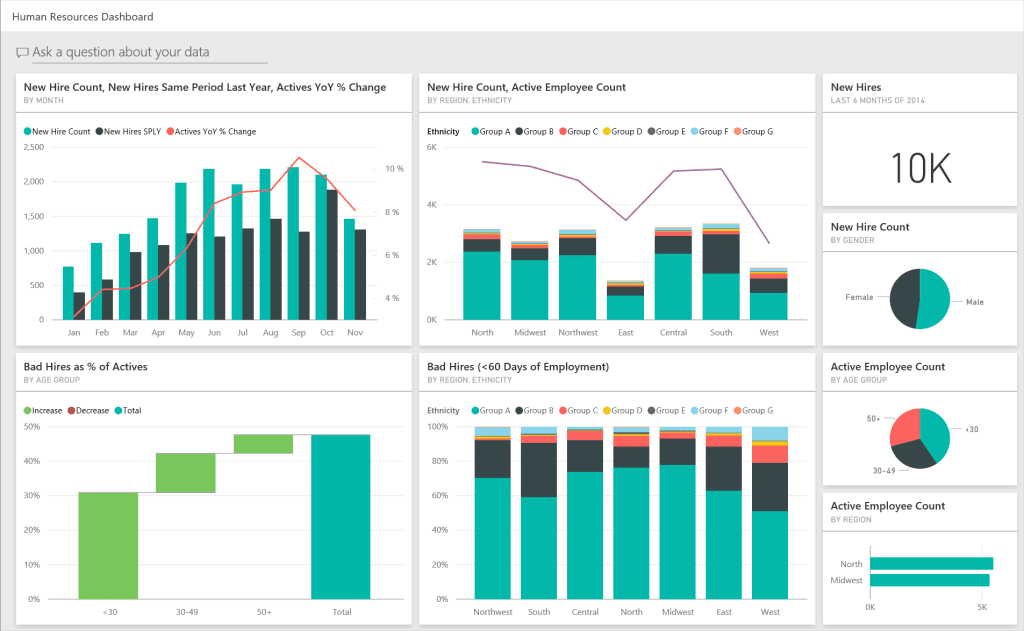

Impact économique du service civique sur les jeunes participants

Le service civique en France ne se limite pas seulement à une expérience enrichissante sur le plan personnel et social, mais il a également des répercussions économiques significatives pour les jeunes participants. En effet, cette expérience peut avoir un impact sur leur employabilité, ainsi que sur leur situation financière à court et à long terme.

Amélioration de l’employabilité

Participer à un service civique permet aux jeunes de développer des compétences transversales et des expériences qui peuvent être valorisées sur le marché du travail. Par exemple :

- Compétences relationnelles : Les jeunes apprennent à travailler en équipe et à communiquer efficacement.

- Gestion de projets : Beaucoup de missions incluent la gestion d’activités ou d’événements, ce qui développe des compétences en organisation.

- Adaptabilité : Les jeunes doivent souvent s’adapter à différents environnements et publics, ce qui est très recherché par les employeurs.

Selon une étude menée par le Centre d’analyse stratégique, 70% des jeunes ayant effectué un service civique ont déclaré que cette expérience leur avait permis de mieux se positionner sur le marché de l’emploi.

Soutien financier pendant le service civique

Le service civique offre une indemnité mensuelle qui, bien que modeste, peut constituer un soutien financier non négligeable pour les jeunes. En 2023, cette indemnité s’élève à environ 580 euros par mois, ce qui aide à couvrir une partie de leurs dépenses courantes.

Tableau comparatif des indemnités de service civique

| Type de mission | Indemnité mensuelle (en euros) |

|---|---|

| Service civique classique | 580 |

| Service civique dans les zones sensibles | 700 |

| Service civique à l’étranger | 800 |

Impact sur le parcours professionnel

Au-delà de l’indemnité, le service civique permet également d’étendre son réseau professionnel. En rencontrant des professionnels et en participant à des événements, les jeunes peuvent se créer des opportunités d’embauche. Une enquête de l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (INJEP) a révélé que 45% des anciens volontaires ont trouvé un emploi directement grâce à cette expérience.

En somme, le service civique est un tremplin pour l’avenir des jeunes, leur offrant des compétences et un soutien financier qui peuvent transformer leur parcours professionnel.

Questions fréquemment posées

Qui finance le service civique en France ?

Le service civique en France est financé par l’État, des collectivité territoriales et des associations. Les organismes d’accueil reçoivent une aide financière pour chaque volontaire.

Quel est le montant de l’indemnité pour les volontaires ?

Les volontaires reçoivent une indemnité mensuelle d’environ 580 euros, dont une partie est prise en charge par l’État. Des compléments peuvent être versés par les organismes d’accueil.

Comment s’inscrire au service civique ?

Pour s’inscrire au service civique, il faut trouver une mission qui vous intéresse sur le site officiel, puis postuler directement auprès de l’organisme d’accueil. L’âge minimum requis est de 16 ans.

Quelle est la durée d’une mission de service civique ?

Les missions de service civique durent entre 6 à 12 mois, avec un engagement de 24 à 35 heures par semaine. Cela peut varier selon les besoins de l’organisme d’accueil.

Quels sont les secteurs d’activité concernés par le service civique ?

Le service civique couvre plusieurs secteurs : solidarité, environnement, culture, éducation, santé, sport, et citoyenneté. Chaque mission vise à répondre à un enjeu social.

Données clés sur le service civique

| Éléments | Détails |

|---|---|

| Âge minimum | 16 ans |

| Indemnité mensuelle | Environ 580 euros |

| Durée de la mission | 6 à 12 mois |

| Heures par semaine | 24 à 35 heures |

| Domaines d’intervention | Solidarité, environnement, culture, éducation, santé, sport, citoyenneté |

N’hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous et à consulter d’autres articles de notre site Internet qui pourraient également vous intéresser !